厚生労働省がこのほど、経済的な理由で生理用品を購入できない・または入手できない環境下にある「生理の貧困」を初めて調査した。

厚生労働省は2022年2月にインターネットでの調査を実施。対象は、全国の18歳から49歳の、回答時点から過去1年間のうちに生理を経験した人で、そのなかで3,000人が回答した。

「生理の貧困」の実態を把握するため、生理用品を十分に得られない人の分布、得られない場合の対処法、社会生活への影響などの項目を調査した。

調査の背景と目的

厚生労働省は、「生理の貧困」が、女性の健康や尊厳にかかわる深刻な問題でありながら、その実態については詳細に把握されていないと説明。同省によると、そのような状況を踏まえ、「第5次男女共同参画基本計画」と「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021」にもとづき、コロナ禍の影響を受けている女性への支援策などを推進することを明示した。

そこで今回は、健康支援の観点から「生理の貧困」の実態や現状を調査するに至ったという。

生理用品の入手に苦労している人の分布

調査では、「新型コロナウイルス感染症発生後(2020年2月頃以降)から現在までに生理用品の購入・入手に苦労したこと」について聞いたところ、回答者全体では「1度もない」が最も高い71.5%となったが、「よくある」「ときどきある」(以下、「ある」)を合計した割合は、8.1%(244人)となった。

また、年代別では、18歳及び19歳と20代以下が、上の年代よりもコロナ発生以降に「生理用品の購入・入手に苦労した」割合が高かったという。

世帯収入別では、「100 万円未満」、「収入なし」、「100万円〜300万円未満」の順に生理用品の入手に苦労したことが「ある」の割合が高い結果に。

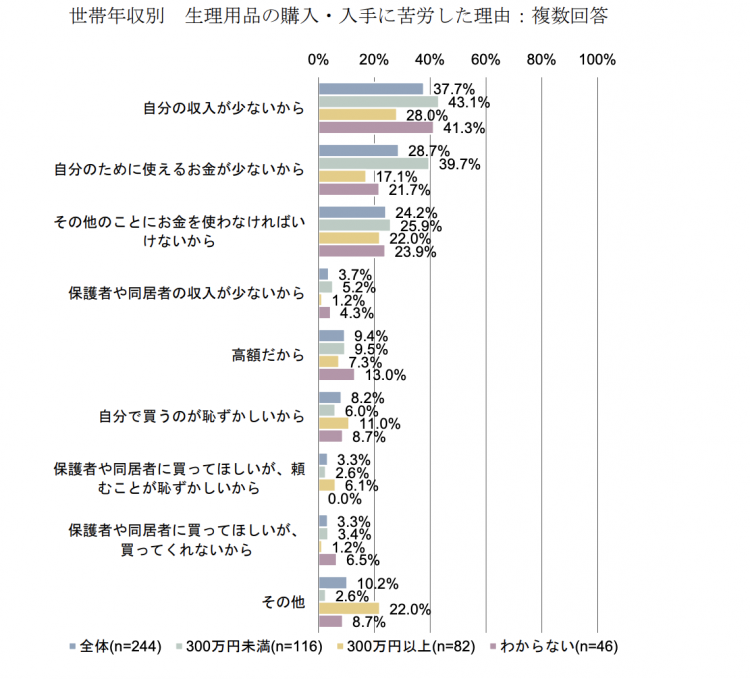

生理用品の入手に苦労したことが「ある」と回答した人(244人)を対象に、その理由を聞いたところ、「自分の収入が少ないから(37.7%)」「自分のために使えるお金が少ないから(28.7%)」などの経済的な理由が多く挙げられたという。

約半数が、生理用品を入手できないときの対処に「交換する頻度を減らす」と回答

次に、生理用品の入手に苦労したことが「ある」と回答した人(244人)に、そのときの対処法として、上記の画像にある7つの方法をどの程度行っているかを聞いた。

その結果、「よくある」「ときどきある」を合計した割合が最も高いのは、「生理用品を交換する頻度や回数を減らす(長時間使用するなど)」の50.0%だった。次いで「トイレットペーパーやティッシュペーパー等で代用する」は43.0%。

生理用ナプキンの場合だと、長時間の使用は衛生面のほかにも、ムレ・かぶれ・かゆみなどの肌トラブルの恐れがある。

一方、自治体や教育現場による生理用品の無償提供の動きも出てきた昨今だが、「民間団体や行政、学校等で無償配布されている生理用品を使用する」ことが「あまりない」は22.5%、さらに「一度もない」は52.9%で、「よくある」は 5.7%にとどまったという。

「生理の貧困」と体の健康被害

次に、生理用品の入手が難しかった場合の対処法として、「生理用品を交換する頻度や回数を減らす」「トイレットペーパー等で代用する」「タオルやガーゼ等の布で代用する」を選択した回答者(151人)に対して、生理用品を購入・入手できないときに、上記のグラフの項目にある6つの症状を経験したことがあるかを聞いた。

最も多かったのは「かぶれ」「かゆみ」で、「よくある」と「ときどきある」を合計すると、どちらも7割近くの回答者が経験している実態が明らかとなった。同様に、「外陰部のかゆみなどの症状」「おりものの量や色の異常」 「外陰部などの発赤、悪臭」も、「よくある」と「ときどきある」を合計すると、いずれも半数以上が経験していることが明かになった。

「生理の貧困」とメンタルの健康

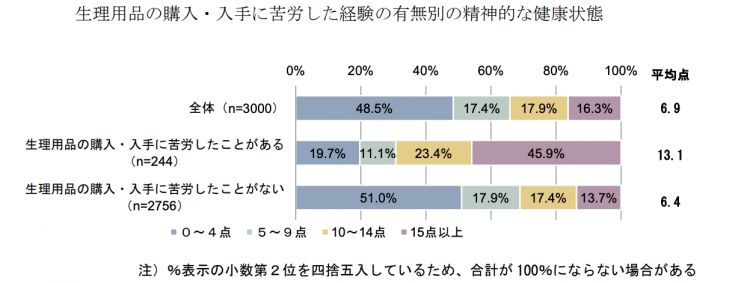

また、調査では、生理用品を手に入れづらい人の方が問題なく入手できる人に比べて精神状態が悪い可能性も示唆された。

厚生労働省の調査では、精神的な健康状態の尺度を、うつ病や不安障害などのスクリーニングに用いる尺度の「K6(※1)」を採用。合計得点が高いほど精神的な不調が深刻な可能性があるとされている。

※1:厚生労働省発表資料を参照

今回の調査では、そのK6得点の平均値は、回答者全体では6.9点という結果に。なかでも生理用品の入手が難しかったことが「よくある」「ときどきある」と回答した人は13.1点の一方で、「あまりない」「一度もない」と回答した人は6.4点と、「生理の貧困」下にある人の方がそうでない人の得点を大きく上回り、メンタルの面でも悪影響を及ぼしている可能性が伺える結果となった。

コロナ禍の負担に加えて、生理の問題が圧力に

ここまで、「生理の貧困」にある人の内訳や、十分な生理用品を得られない場合の対処法、身体的・精神的負担などを紹介したが、コロナ禍において生理用品を入手しづらいことによる生活への影響はどのように出ているのだろうか。

生理用品の購入・入手に苦労したことが「ある」と回答した人(244人)のなかでは、コロナ感染症の発生以降は、上記のグラフのような理由が挙げられた。いずれかの経験が、生理がない人や生理用品を問題なく入手できる人よりも、コロナ禍という同じ状況下でも倍の負担がかかっていると言えるだろう。

生理用品に関する公的支援制度の認知・利用状況

また、生理用品に関する公的支援の認知について、「居住する地域では生理用品の無償提供が行われているか。そして無償提供を行っている団体がわからなくても、提供自体を知っていたら『行われている』を選んでください」という内容を尋ねたところ、回答者全体のうち「行われている」と答えたのは 7.1%にとどまったという。

次に、地域で生理用品の無償提供が「行われている」と認知している人(214人)に、制度を利用したことがあるかどうかを聞いたところ、利用したことがあるのは2割弱で、8割以上の人は未だ利用には至っていない結果となった。

さらに、市区町村からの生理用品の無償提供が「行われている」と認知し、なおかつ「利用したことがない」と回答した人(129人)に、その理由を聞いたところ、最も多かったのが「必要がなかったから(69.8%)」だったが、「自分が提供される対象に含まれなかったから(12.4%)」「申し出るのが恥ずかしかったから(8.5%)」「人の目が気になるから(7.8%)」「対面での受け取りが必要だったから(6.2%)」などが挙げられたという。

*

今回のような調査をもとに、「生理の貧困」による健康等に及ぼす影響の実態を把握し、より届きやすい支援策が推進されることを期待したい。

![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)