「育児休業と育児休暇ってどう違う?」「育児休業はどんな条件がある?」会社勤めの人が出産すると、産前産後休暇を経て育児休業に入る方が多いです。この記事では、育児休業を取得できる条件や育児休暇との違い、男性の育児休業について説明します。

育児休業と育児休暇の違い

「育休」という言葉には、育児休業と育児休暇ふたつの意味があります。その違いは、育児のために休みを取得するときに手当が支払われるかどうかです。

育児休業

育児休業は、育児介護休業法によって定められた休業制度を利用した休みです。休業の間は、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。

育児休暇

育児のために休暇をとることです。文字通り「休暇」なので、休んでいる間に給付金などは支給されません。

この記事では、育児休業について説明していきます。

育児休業制度の概要や条件

育児休業制度は、原則として1歳に満たない子の育児をするときに取得できる休業制度です。育児休業制度はすべての会社に義務づけられているため、会社に努めている人は以下の条件にあてはまれば、育児休業を取得できます。

・同じ会社に1年以上雇用されている(日雇い労働者は除く)

雇用関係が実質的に1年以上継続していれば対象です。たとえば、年末年始や週休日を空けて労働契約が結ばれていたり、前の契約終了時に次の契約が更新されていたりする場合は「実質的に継続している」とみなされます。(産前産後休業期間も1年のカウントに含みます)

・育児休業の申し出の時点で、子どもが1歳6カ月になるまでに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)の満了が明らかでないこと。

会社への申請方法は、勤め先の人事部などに確認をしてみてください。

育児休業中は、育児休業給付金がもらえる

育児休業中は給料が支給されません。その代わり、以下に当てはまる人は雇用保険から育児休業給付金を受け取れます。

・雇用保険に加入している

・育休明けに職場復帰する予定である

・育児休業開始前2年間のうち、雇用保険加入期間が12カ月以上ある(月の労働日が11日以上で1カ月とみなします)

・派遣社員の場合は同じ会社で1年以上勤務し、子どもが1歳6カ月までの間に労働契約の満了が明らかでない

育児休業給付金対象になるのは企業に勤めていて雇用保険を支払っている人のみなので、フリーランスや自営業は育児休業給付金の支給を受けられません。

育児休業給付金については、「育児休業給付金はいくらもらえる?支給金額や申請方法、注意点」の記事でくわしく解説しています。

男性の育児休業促進について

現在、男性の育休取得率は6.16%です。(※平成30年 厚生労働省 雇用均等基本調査より)

政府は男性の育児参加を促すために、男性の育児休業取得率を2025年までに30%にするという目標を掲げています。こうした背景を受けて男性が育児休業を取りやすいように、「パパ・ママ育休プラス」と「パパ休暇」という制度があります。

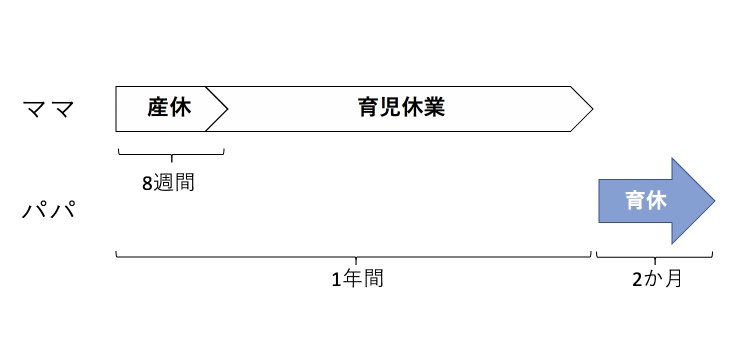

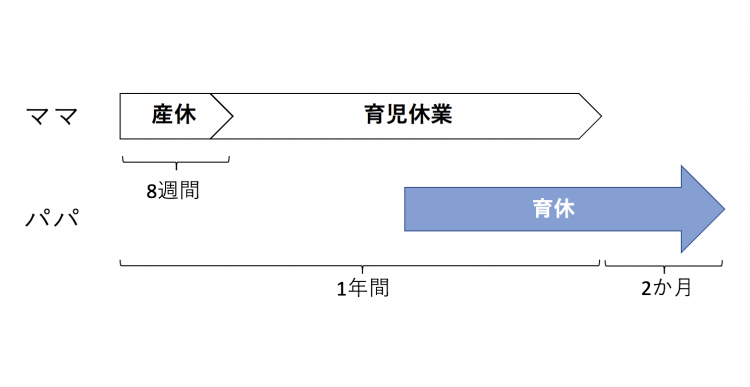

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得して以下の条件に当てはまれば、通常は1年間の育児休業が2カ月延長される制度です。

・配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得する

・本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前である

・本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得する育児休業の初日以降である

たとえば、以下のような育児休業の取得が可能です。

●夫婦が交代で育児休業を取得する

●夫婦がなるべく一緒に、育児休業を長く取得する

注意点としては、1人あたりの育休取得可能最大日数(産後休業含めて1年間)は変わらないことです。合わせた育児休業の終了日が延長になります。

パパ休暇

パパ休暇とは、産後休業(出産後8週)期間中に男性が育児休業を取得した場合、再度男性が育児休業を取得できる制度です。

このように、男性の育児休業取得率を上げるための制度は整いつつありますが、なかなか取得率が上がっていないのが現状です。企業がいかに男性の育児休業を奨励していくかが鍵をにぎっているといえるでしょう。

![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)