厚生労働省は4月23日、不妊治療に関する新たな助成金制度として「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」の案内(「不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内」)を公開した。

政府は、2020年12月に「不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた今後の取組方針」を取りまとめ、「不妊治療に係る経済的負担の軽減とあわせて、不妊治療と仕事が両立できる職場環境整備に早急に取り組むことが必要」として少子化対策を進めてきた。

今回、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会に対し、不妊治療と仕事の両立ができる職場環境整備等に向けた取組について要請したとしている。

助成金の内容は以下の通り。

「不妊治療両立支援コース」

厚生労働省が公開した「不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内」によると、支援対象となる事業主を次のように記述されている。

厚生労働省

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の1~6のいずれか又は複数の

制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度

を利用させた中小企業事業主

1 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、2 所定外労働制限制度、

3 時差出勤制度、4 短時間勤務制度、5 フレックスタイム制、6テレワーク

また、要件は次の通りとしている。

厚生労働省

(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施

(2)整備した上記1~6の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知

(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任

(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定

支給額

次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます

A「環境整備、休暇の取得等」

支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を

合計5日(回)利用した場合

1中小企業事業主 28.5万円<36万円>B「長期休暇の加算」

上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、

原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合

1中小企業事業主 28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで※A、Bとも、< >内は生産性要件を満たした場合の支給額

厚生労働省

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」

さらに、不妊治療のための休暇を新たに導入したい事業主の場合は、「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」も併せて活用できるという。

・支給対象となる事業主:不妊治療等のために利用できる特別休暇制度(多目的・特定目的とも可)を導入した中小企業事業主

・対象経費:外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変更などの休暇制度の導入に関する経費

・支給額:上限50万円(所得経費の3/4。一定の要件を満たした場合4/5)

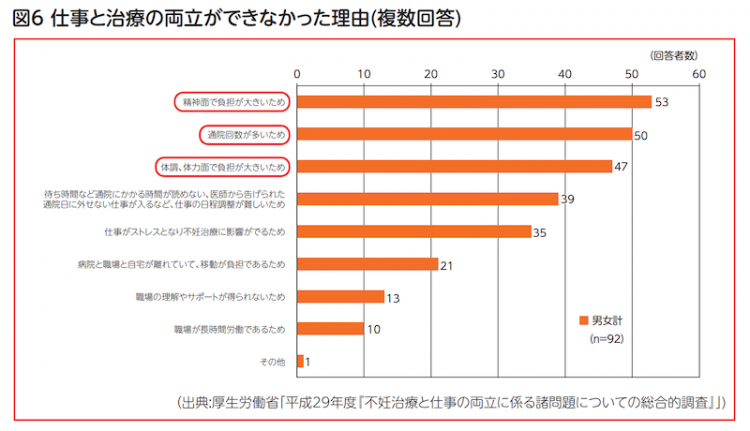

不妊治療で「離職した・雇用形態を変えた」人の割合は34.7%

厚労省が事業主・人事部門向けに公開した「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためにマニュアル」には、不妊治療と仕事の両立支援の取組を実施している国内9社の企業へのヒアリングを踏まえた実態調査の結果も公開している。

また不妊治療に関わる一連の流れや、スケジュールなどの基礎知識も解説している。

それによると、日本では「不妊を心配したことがある夫婦」の割合は35.0%となり、夫婦全体の2.9組に1組の割合にあたる。実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は18.2%と

なり、これは夫婦全体の5.5組に1組の割合になる。

さらに、不妊治療をしたことがある(または、予定している)労働者のなかで、「仕事と両立している(または、両立を考えている)」とした人の割合は53.2%、「仕事との両立ができなかった(または、両立

できない)」とした人の割合は 34.7%となった。

多くの労働者が仕事と不妊治療との両立が困難で、退職、または雇用形態を変えているという実態が明らかになっている。

本マニュアルによると「近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、生殖補助医療による出生児の割合も増加しています。(中略)そうした中で、不妊治療と仕事の両立について、両立しているとする者は約5割しかおらず、約35%は仕事を辞めたり、雇用形態を変えてしまっていました」として、不妊治療にまつわる職場環境の問題点を指摘している。

![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)