ランドリーボックスでは、楽しく体を理解し、大切な人と対話をすることで、健やかな日々を過ごしてほしいという想いから、外陰部の構造を楽しく正しく理解し対話するためのパペットとしてBa-Vulva(ばあばるば)を企画制作しています。

ばあばるばでは、<Ba-Vulva Friend>と題して国内外の性教育関係者の方々にインタビューをしています。 今回は「gokigen Lab.(ゴキゲンラボ)」オリジナル商品の開発から販売までを手がけるフェリシモです。

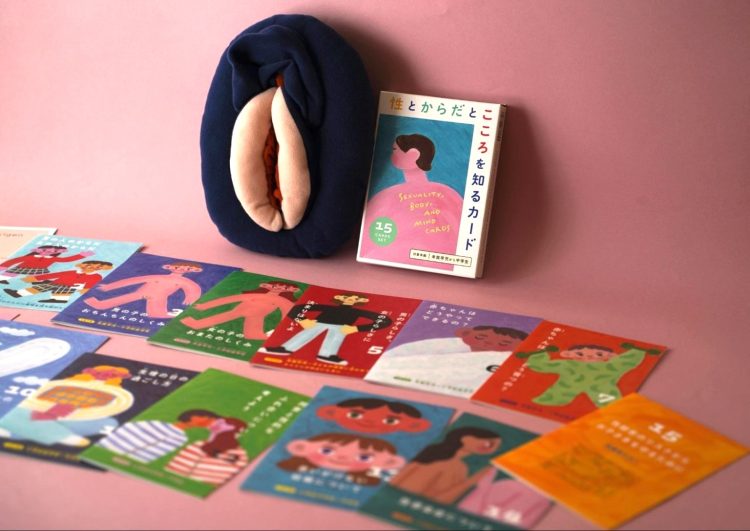

フェリシモでは、2022年からフェムテックプロジェクトとして女性の悩みによりそうアイテム開発に取り組む「gokigen Lab.(ゴキゲンラボ)」をスタート。その中で、性教育ツール「性とからだとこころを知るカード」を企画販売しています。

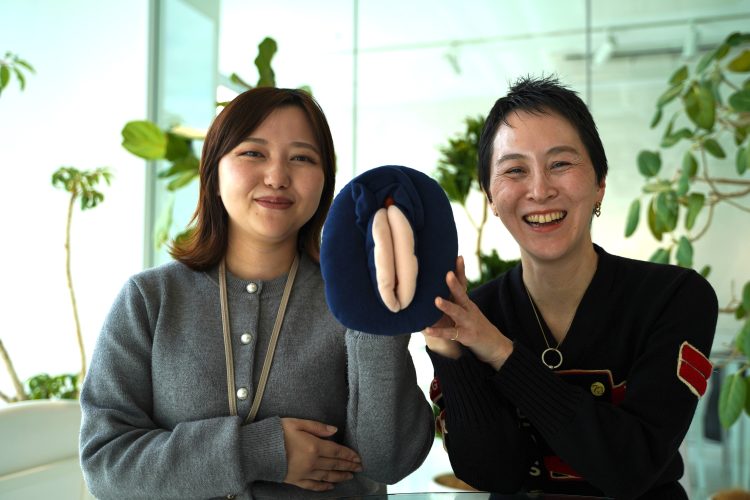

同プロジェクトや「性とからだとこころを知るカード」が制作された経緯や想いについてフェリシモ ファッション事業部の赤松麻衣さんと中村文さんに伺いました。

生理や性教育、女性の悩みをケアする商品を「gokigen Lab.」

——2022年からスタートしたフェムテックプロジェクト「gokigen Lab.」ですが、立ち上げのきっかけについて教えてください

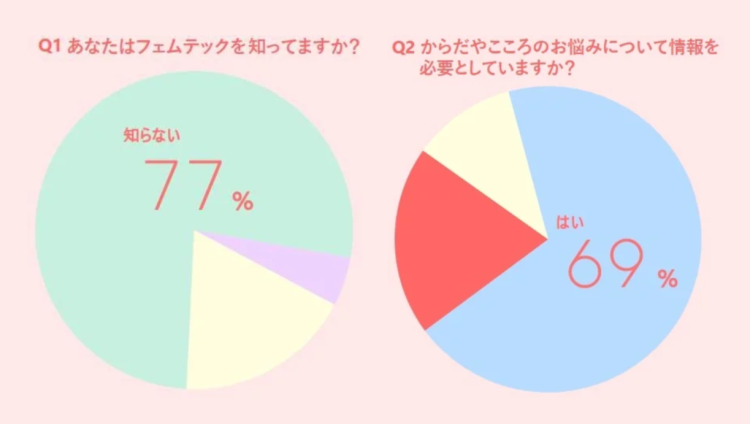

赤松:当初フェリシモ会員の方に「フェムテック」という言葉を知っていますか?と投げかけましたが、77%の方が知らない状態でした。一方で「体や心の悩みを誰にも相談できない」「情報が多すぎて何が正しいかわからない」といった声が多く寄せられました。

そうであれば、このような声に応えながら、正しい知識を届け、みなさんが「ご機嫌に過ごせるようになってほしい」という想いから「gokigen Lab.」をスタートさせました。

—— 素敵な取り組みです。寄せられた声から商品開発もされていますよね。

赤松:はい。gokigen Lab.には二つの軸があります。ひとつは「共育」で、お客様と一緒に育んでいくというもの。もう一つが「教育」で子供に正しい知識を伝えるというものです。

「お客様と一緒に育んでいくもの」は、お客様と一緒に商品開発をしたり、正しい知識をコンテンツで配信したりしています。

「子供に正しい知識を伝える」というのが、「性とからだとこころを知るカード」などのプロダクト開発です。

中村:プロジェクトの一環として、女性特有の悩みを解決する商品も開発して、吸水ショーツなども手がけています。医学的な視点を取り入れた骨盤底筋をサポートする吸水ショーツや、はじめて生理を迎えた子供に渡せる「女の子のお守りボックス」なども発売しています。生理用品を隠して持ち運べるハンカチ型のポーチや、生理時の失敗を防ぐための座布団型の防水シートなどもつくっています。

性教育カード誕生の背景にある想い

—— 性教育ツールとして「性とからだとこころを知るカード」を開発されたきっかけを教えてください。

赤松:私が性教育に関心を持ったのは、私自身が小学校2年生の時に性にまつわる嫌な経験をしたからです。

でも、その時は母親にちゃんと言えなくて。自分が悪いことをしてしまったような気持ちになってしまったんです。

今思えば、それは家庭の中で体のことを話す環境が整っていなかったから、うまく伝えられなかったんだと思います。

だからこそ、自分に子どもが生まれてからは、自分の家庭では体のこともしっかり話せる環境をつくっておかないといけないと思いました。

それに、知人やプロジェクトメンバー含めて、周りにもどうやって性教育を伝えたらいいかわからないという人もいましたし、被害が起きているのもわかっているけれど、どうアクションを起こせばいいかわからないという人もいて。なので、すぐにプロダクトを作ろうとなりました。

—— そうだったんですね。性教育にまつわる本は多いですが、どれを読めばいいかわからないこともある。カードタイプというのはなかなかないですよね。

赤松:カードの利点は、年齢や項目で切り分けられているので、子どもが興味を持ったタイミングですぐに必要な情報だけを渡せることです。

子供の興味は突然訪れます。例えば、妹ができたタイミングで「赤ちゃん、どうやっておなかに入ったん?」と聞かれても、まだ性教育を教えるには早いと思っている親だと「また今度ね」「そんなこと聞かないの」とはぐらかすと思うんです。

でも、そうすると子供が体の話は家の中でしちゃダメなんだと認識してしまって、私の幼少期のように家庭で話せなくなってしまうこともある。

でも、カードのようなツールがあれば、子供が気になった時に、その説明が書かれているカードをすぐ渡すことができます。赤ちゃんについて気になっているのであれば「赤ちゃんってどうやってできるの?」というカードがあるので、そのカードを一緒に読むことで、子供も納得することができます。

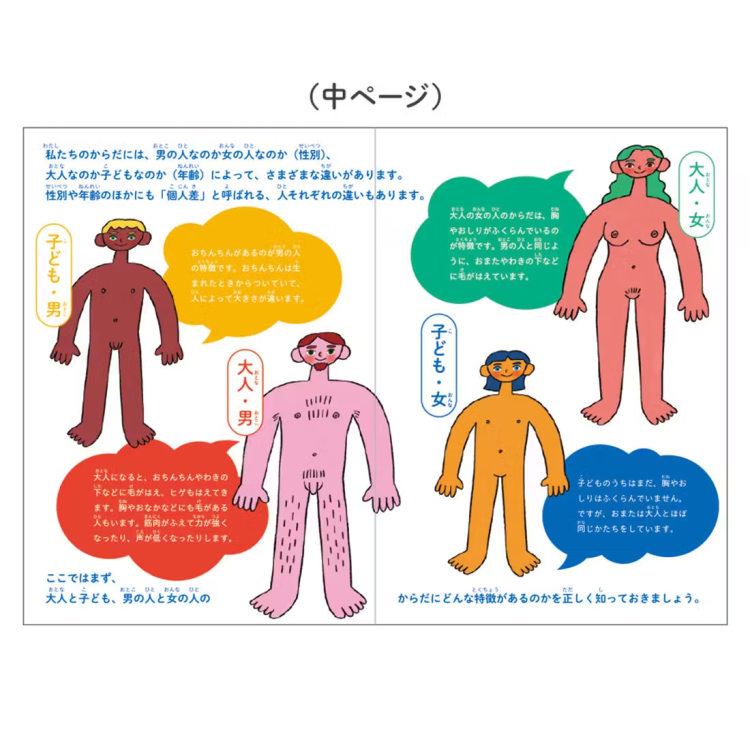

ーー 子供からすると1冊の本を渡されると読み進めるまで時間を要してしまうこともある。カードなら気になっている箇所がすぐ理解できますね。あとは、とにかく見た目が可愛いですが、きちんと生物学的な情報が網羅的に記載されています。

赤松:カードは医師監修もしていただいています。イラストについては、手書きのタッチとデジタルの部分で書き分けつつ、子供の視覚に入りやすいようにこだわりました。あとは、人間のモチーフについても、肌の色を限定的にせず多様な子を登場させています。

ーー 実際に発売をされてどのような声が届いていますか?

中村:手に取った方からは、こういうものが欲しかった!というお声を多くいただいています。書籍は分かりやすく書かれているものが多いので自分自身は納得できるけど、その後子どもにどう伝えたら良いのかが難しい側面もあります。カードの裏面に伝え方のポイントが書かれているので役立ったという感想もいただいています。

赤松:あとは、夫婦間での性教育の目線合わせにもなったという声もありますね。まず、夫婦で性教育に関して認識がそろっているとは限らないですよね。一方が「これを読んでおいて」と本を渡すのもハードルが高い。

このツールはカード式なので、この情報は子供にはまだ早いかどうかなどを夫婦間で話し合うことができます。生理のことは男性も理解が追いつかないこともあるので「まずは夫にカードを渡してみます」とお父さんのために買われる方もいます。

本当に必要な人へ届ける難しさ

—— 「性とからだとこころを知るカード」などを通じて性教育にも取り組まれていますが、活動をする中で難しいと感じる点はありますか?

赤松:一番の課題は、本当に必要としている家庭に情報や商品が届きにくいことです。性教育や健康意識が高い方は積極的に購入してくれますが、情報にアクセスしづらい家庭にはなかなか届けられません。

そのため自治体への寄付や、小学校への無償提供など、能動的に情報を取りに来ない方々へもリーチする施策を進めています。性教育を必要とする全ての人に届くよう、さらに幅広い活動を模索しています。

—— 学校でも活用されているんですね

赤松:昨年は他企業と協働して全国の小学校に無料配布するキャンペーンを実施しました。多くの学校から反響があり、直接学校を訪問して授業を行ったこともあります。

現場での授業を通じて、子どもたちが意外と性に関する知識を持っていることや、障害のある子どもたちへの性教育も必要だと改めて実感しました。

学校でのカード活用に関しては、教室で説明するにはカードが小さすぎるので、大きく映せるものや大型の教材にできないかと工夫を考えているところです。

—— 社会課題に紐づいたプロダクトをリアルな声から作っていく。スピードも含めてすごいです。

中村:結局のところ、私たちはそこに強みがあるのかなと思っております。私達は医者でも専門家でもありません。だからこそ同じ目線で女性の悩みを少しでも救いたい。それが、フェリシモとしてできるアクションなのかなと思っています。

「ばあばるば(Ba-Vulva)」へのメッセージ

—— ランドリーボックスでは、性教育パペット「ばあばるば」を制作しています。おばあちゃんたちが手作りで作っていて、おばあちゃん世代の性教育の話も含めて、世代間の対話にもつながればいいなと思っています。

中村:実際に見る方が可愛いです!対話のコンセプトなどgokigen Lab.の考え方も近いです。今まで、この部分を立体的にわかりやすく解説しようとプロダクトに落とし込んだものってなかったですよね。

赤松:外陰部に限らず、自分の体のことは知っておかないといけないですよね。可愛いですし、平面より立体的なので正しく理解できますよね。

—— ありがとうございます!またご一緒できるのを楽しみにしています!

本記事はランドリーボックスが制作している性教育パペット「Ba-Vulva(ばあばるば)」の公式サイトの記事を一部編集の上、転載しています。

![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)